本記事の内容

本記事では、TISの同業他社と比較した強み、弱みを独自の視点で解説します。当サイトは、この分析を基に、選考を受けた全てのSIerで選考を通過しました。

本記事の視聴対象者は以下の方です。

- TISに興味がある方。

- TISの選考を受ける方。

- 選考を通過するためにTISだけの志望動機を書きたい方。

- 他のSIerと差別化ができず困っている方。

- SIer業界に興味がある方。

YouTubeチャンネルはこちら

本記事では、TISの同業他社と比較した強み、弱みを独自の視点で解説します。当サイトは、この分析を基に、選考を受けた全てのSIerで選考を通過しました。

本記事の視聴対象者は以下の方です。

YouTubeチャンネルはこちら

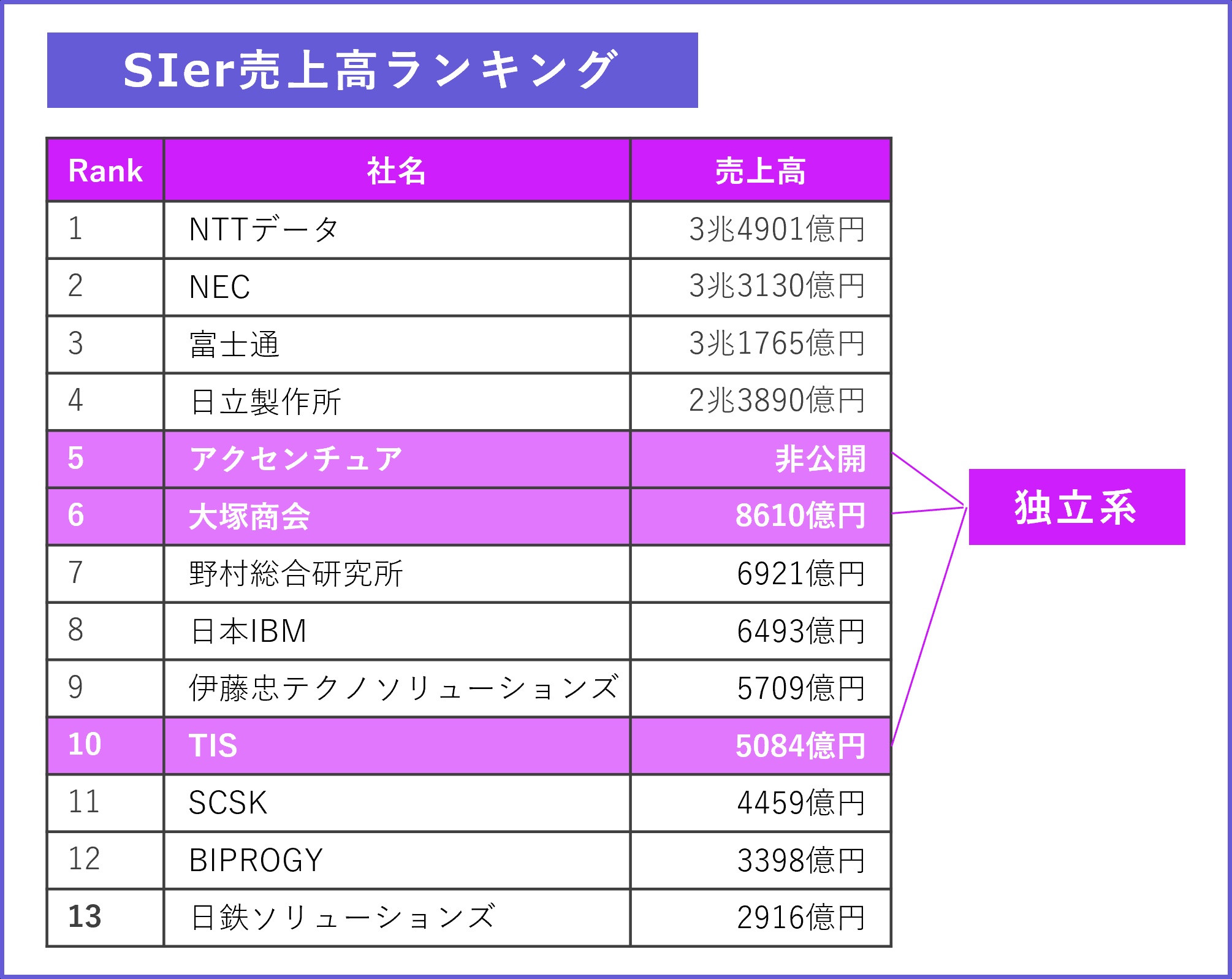

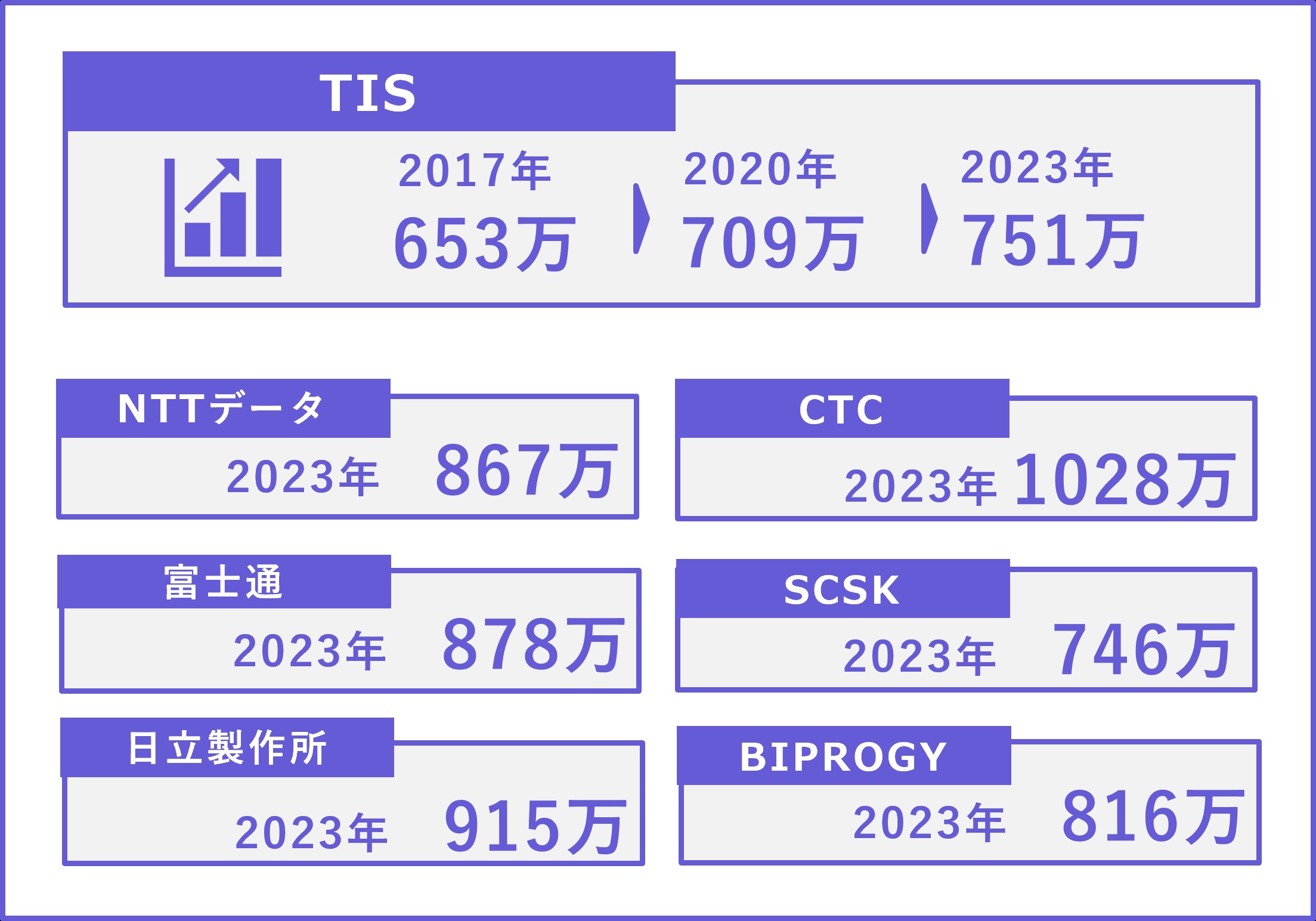

*基本的には超大手のSIer群が業界シェアを独占している。

*大手SIer売上上位13社内の順位。