本記事の内容

本記事では、SCSKの同業他社と比較した強み、弱みを独自の視点で解説します。当サイトは、この分析を基に、選考を受けた全てのSIerで選考を通過しました。

本記事の視聴対象者は以下の方です。

- SCSKに興味がある方。

- SCSKの選考を受ける方。

- SCSKの詳細な企業分析を行いたい方。

- 他のSIerと差別化ができず困っている方。

- SIer業界に興味がある方。

YouTubeチャンネルはこちら

本記事では、SCSKの同業他社と比較した強み、弱みを独自の視点で解説します。当サイトは、この分析を基に、選考を受けた全てのSIerで選考を通過しました。

本記事の視聴対象者は以下の方です。

YouTubeチャンネルはこちら

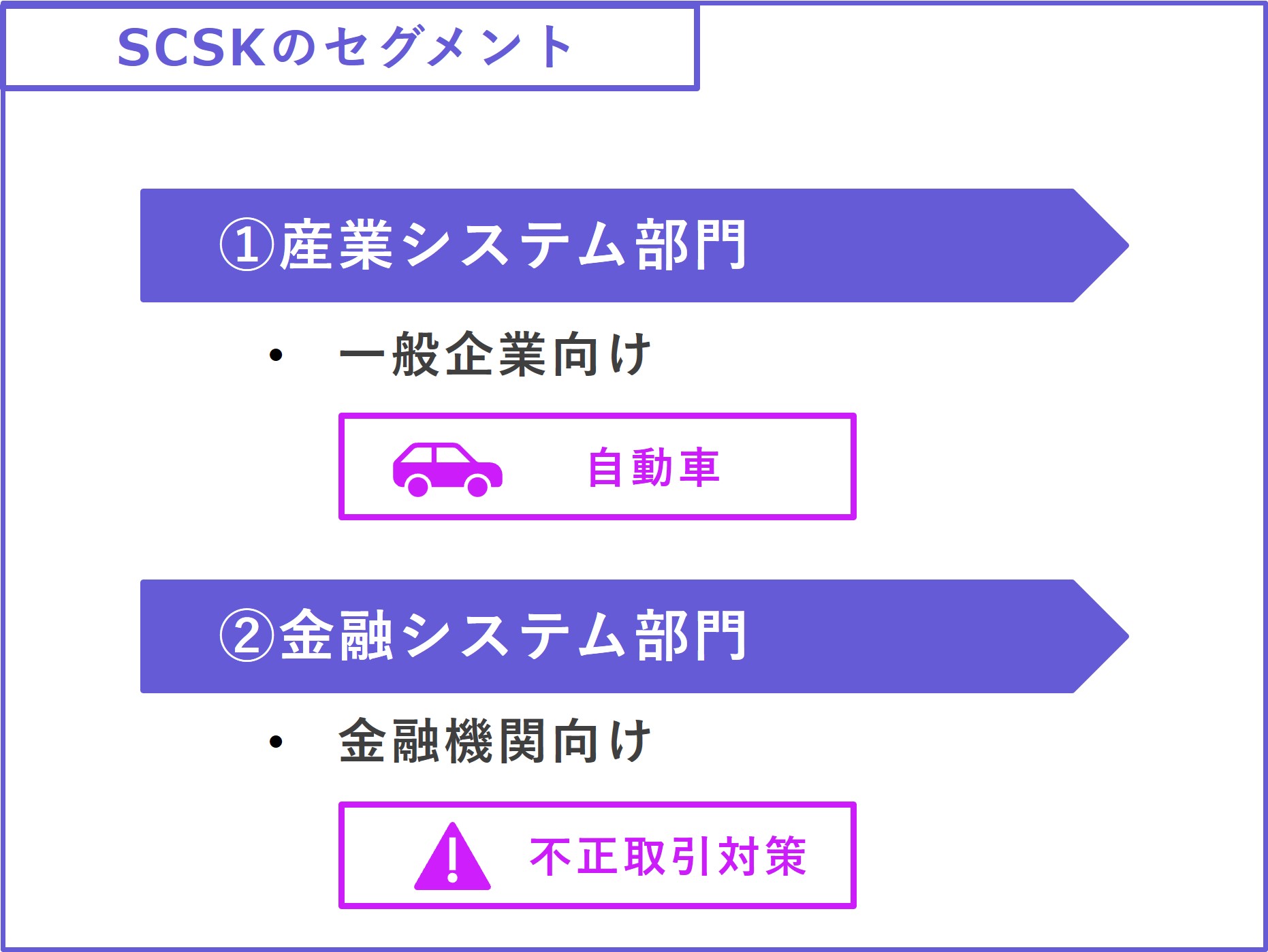

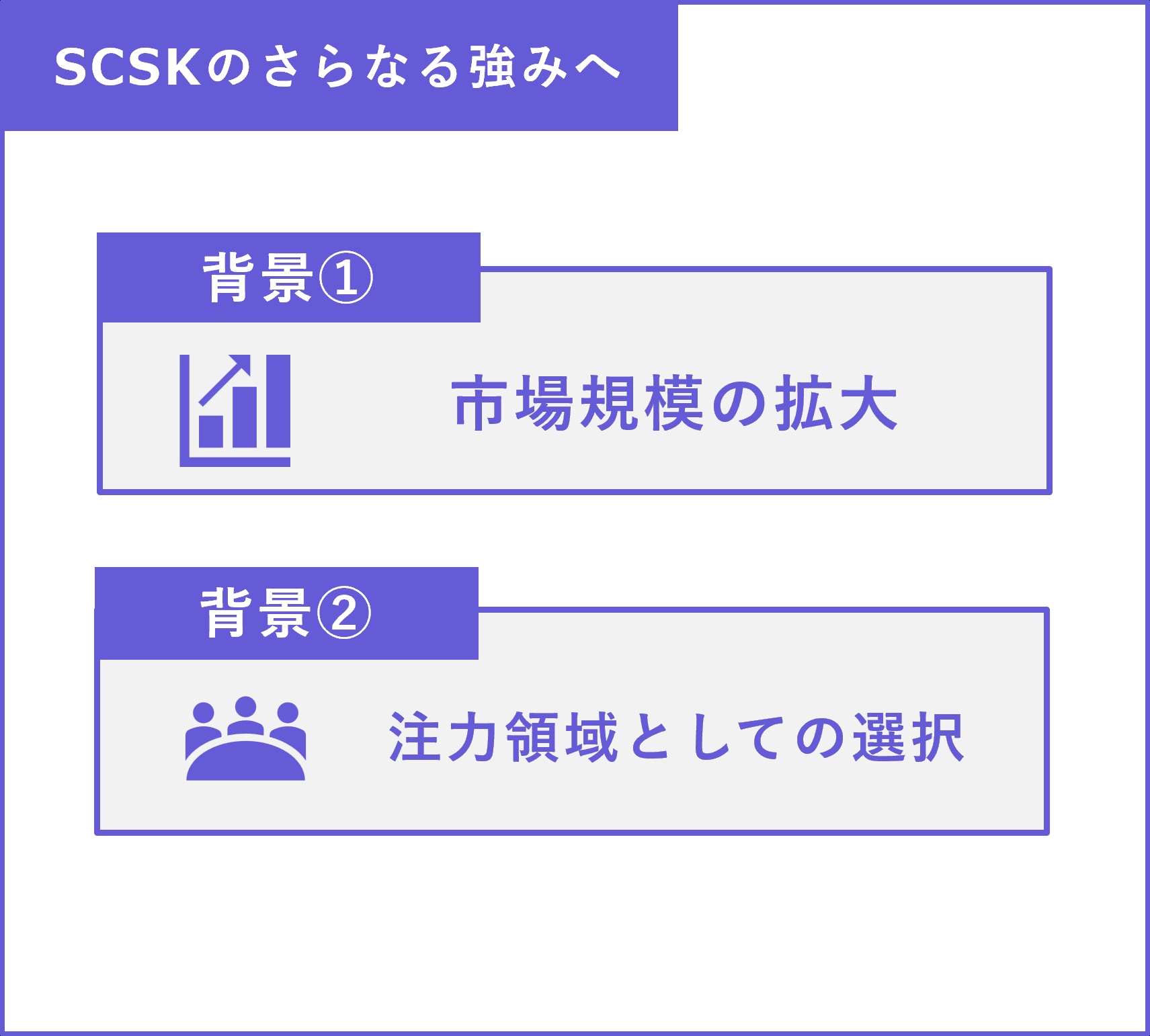

“当社グループの今後の成長の鍵を握るポイントは2 つあります。1つは「特色のある会社」になることです。”

“ただ漫然と規模の拡大を図っていくのではなく、「この分野はSCSKが強い」評価される企業になるべきです。”

#志望動機でこの話をする場合は、大手SI15社の中期経営計画の内容の統計を取ってデータとして整理することを推奨する。