本記事の内容

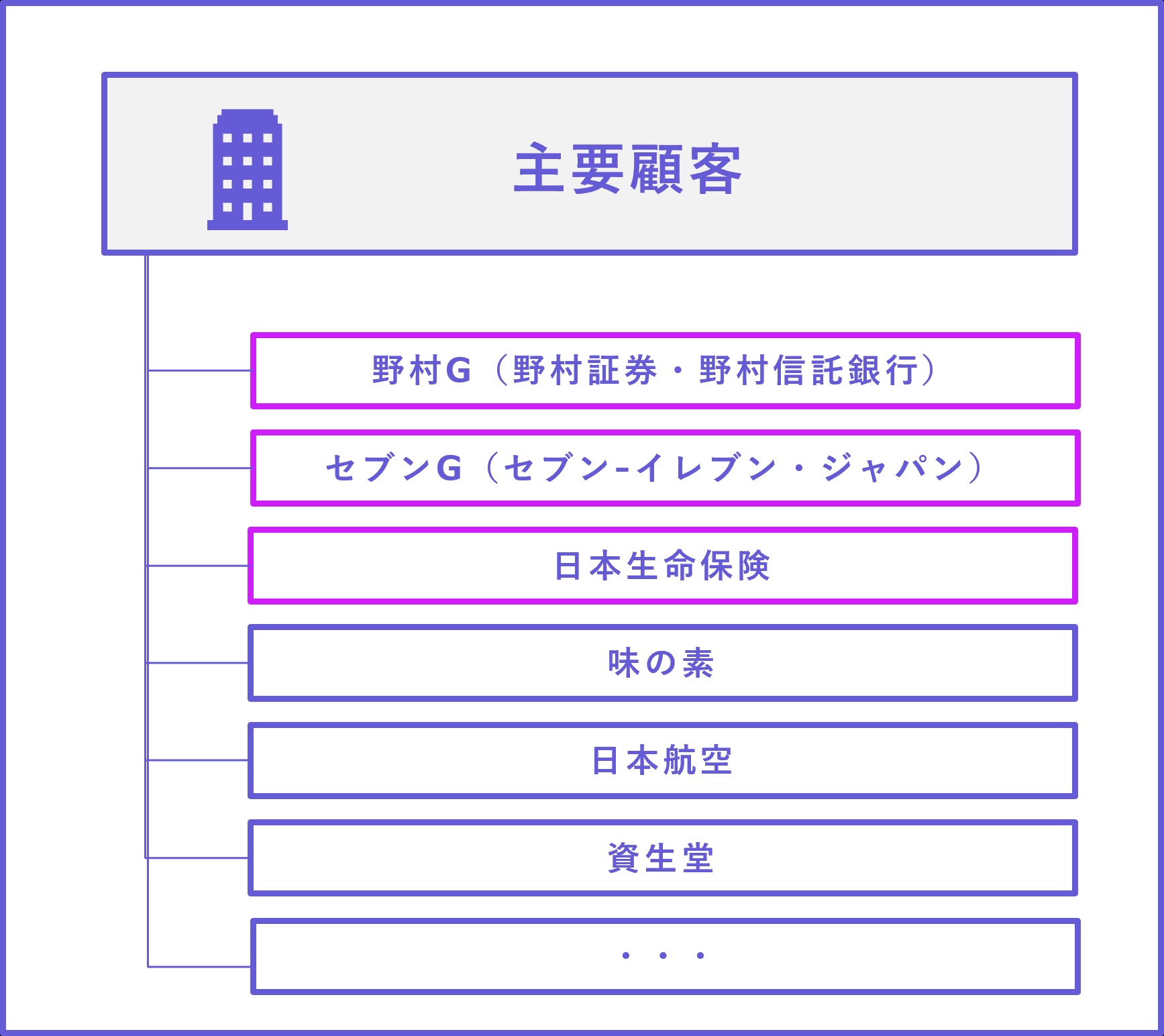

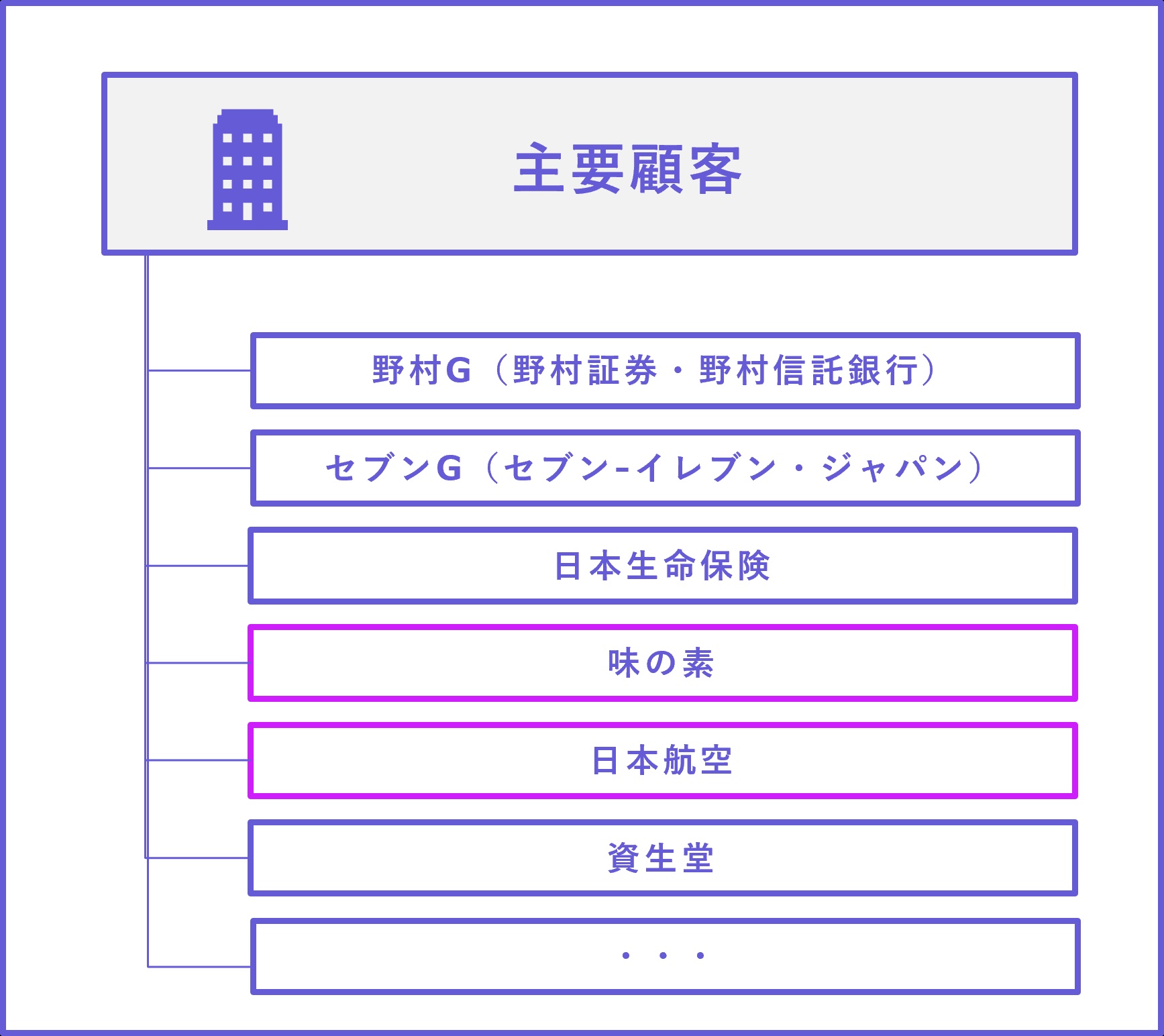

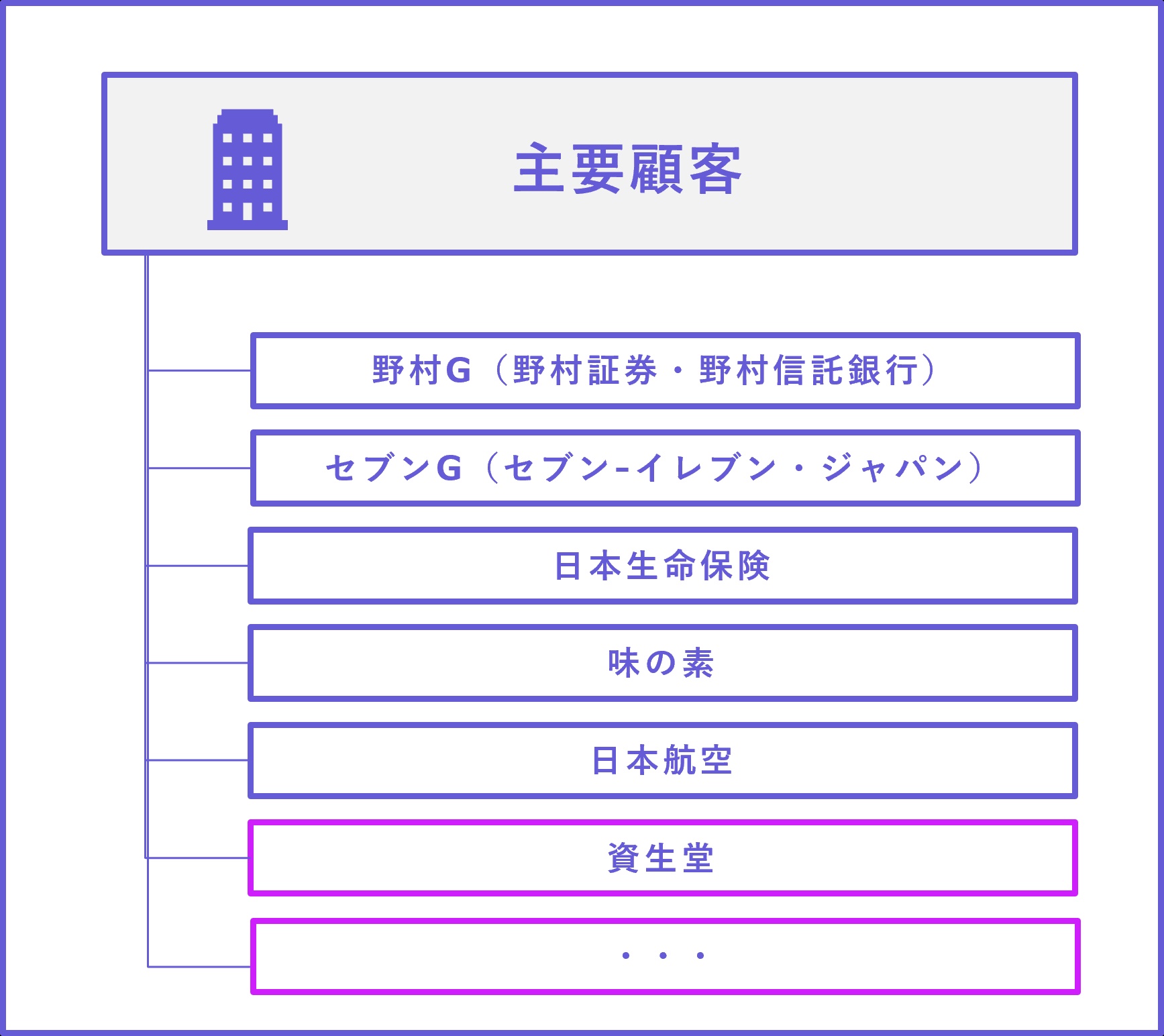

本記事では、野村総合研究所の同業他社と比較した強み、弱みを独自の視点で解説します。当サイトは、この分析を基に、選考を受けた全てのSIerで選考を通過しました。

本記事の視聴対象者は以下の方です。

- 野村総合研究所に興味がある方。

- 野村総合研究所の選考を受ける方。

- 野村総合研究所の詳細な企業分析を行いたい方。

- 他のSIerと差別化ができず困っている方。

- SIer業界に興味がある方。

YouTubeチャンネルはこちら

本記事では、野村総合研究所の同業他社と比較した強み、弱みを独自の視点で解説します。当サイトは、この分析を基に、選考を受けた全てのSIerで選考を通過しました。

本記事の視聴対象者は以下の方です。

YouTubeチャンネルはこちら

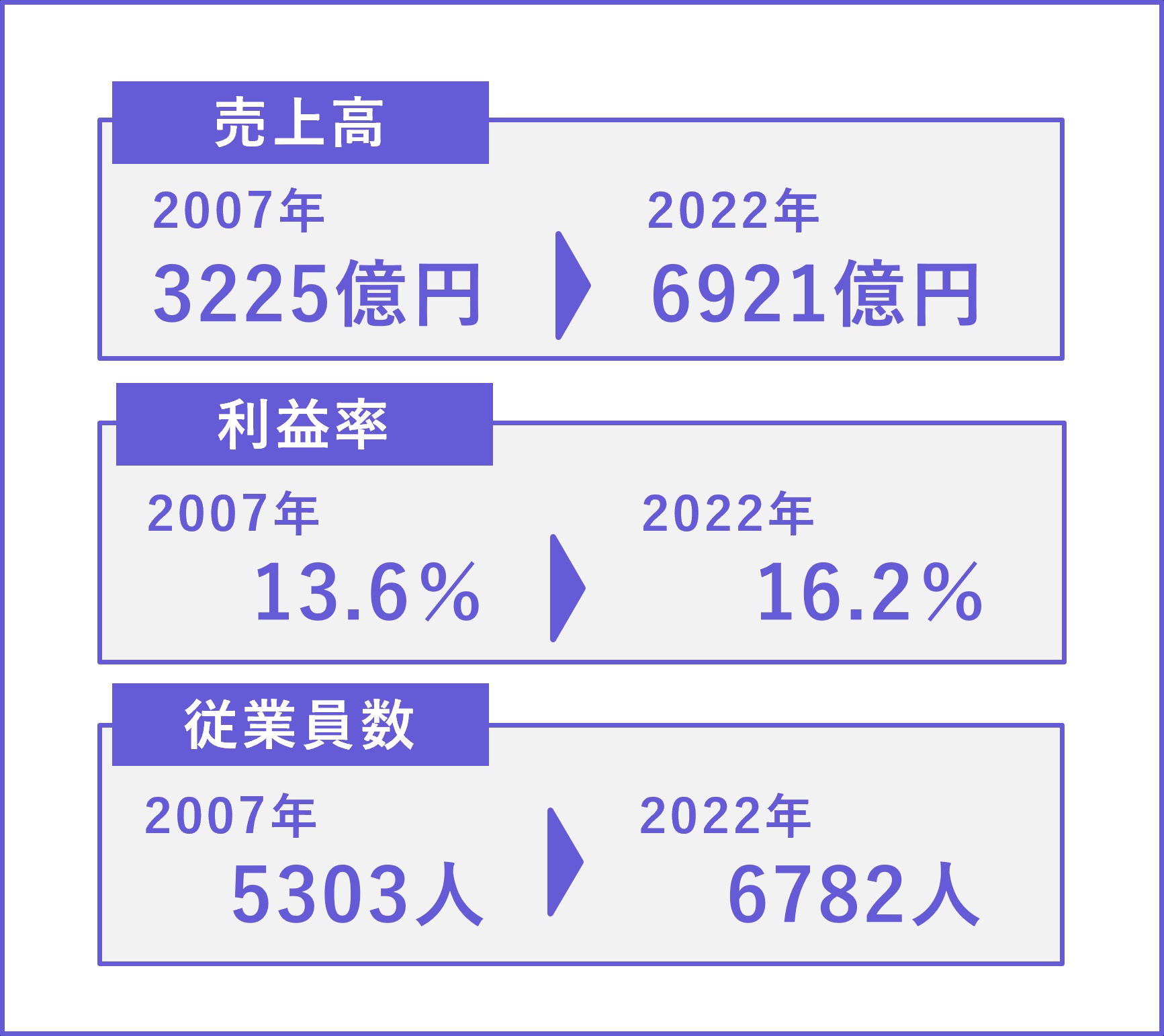

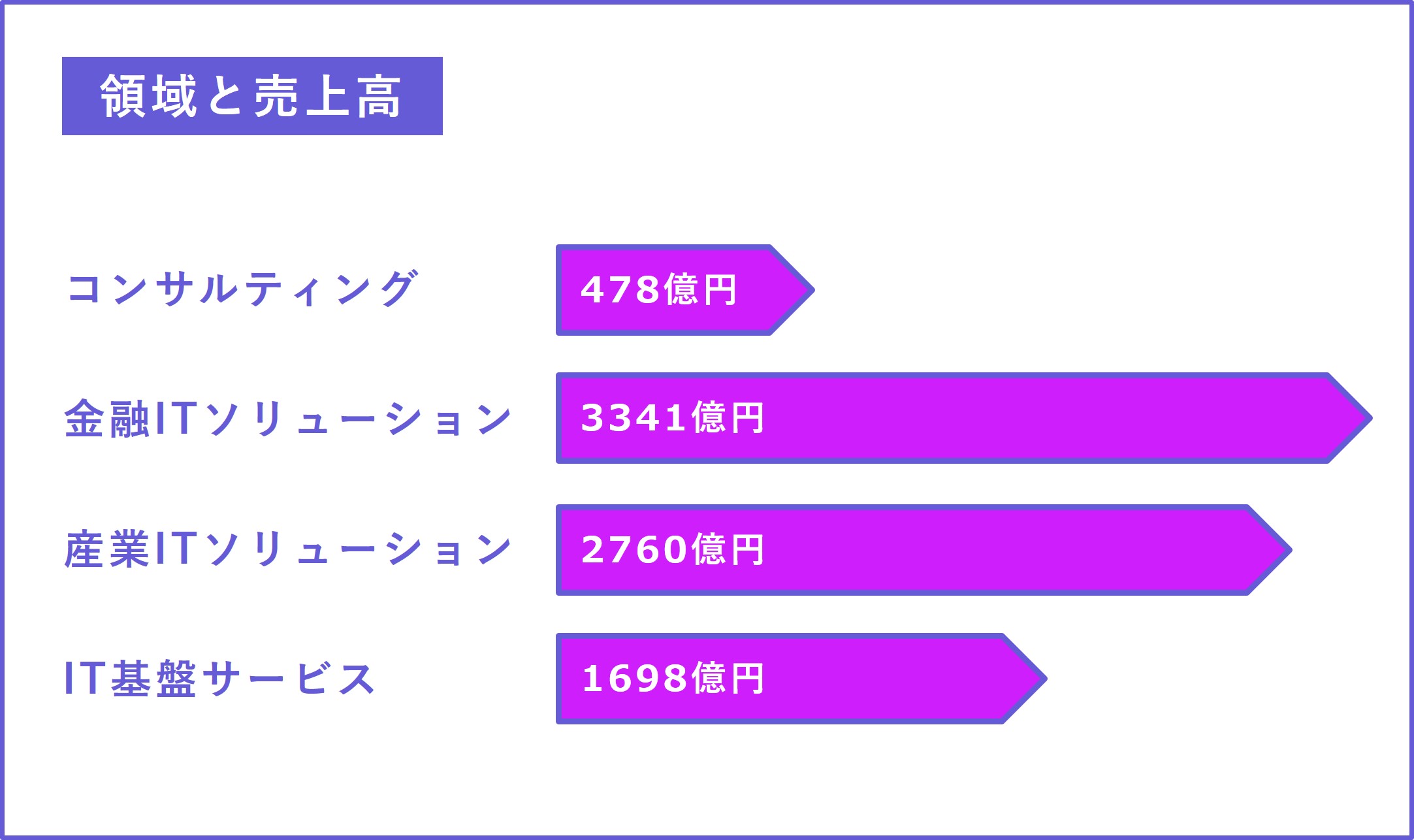

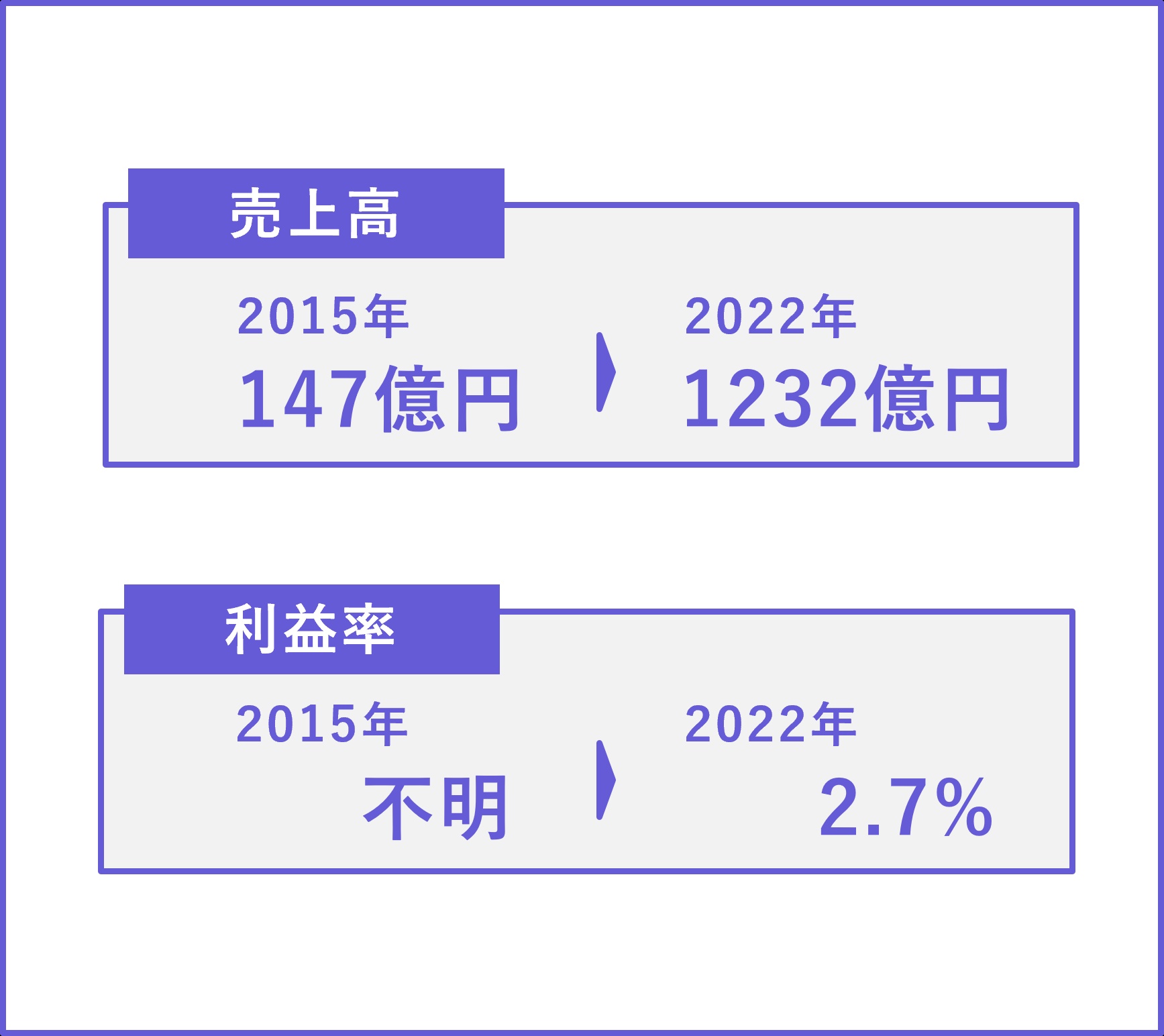

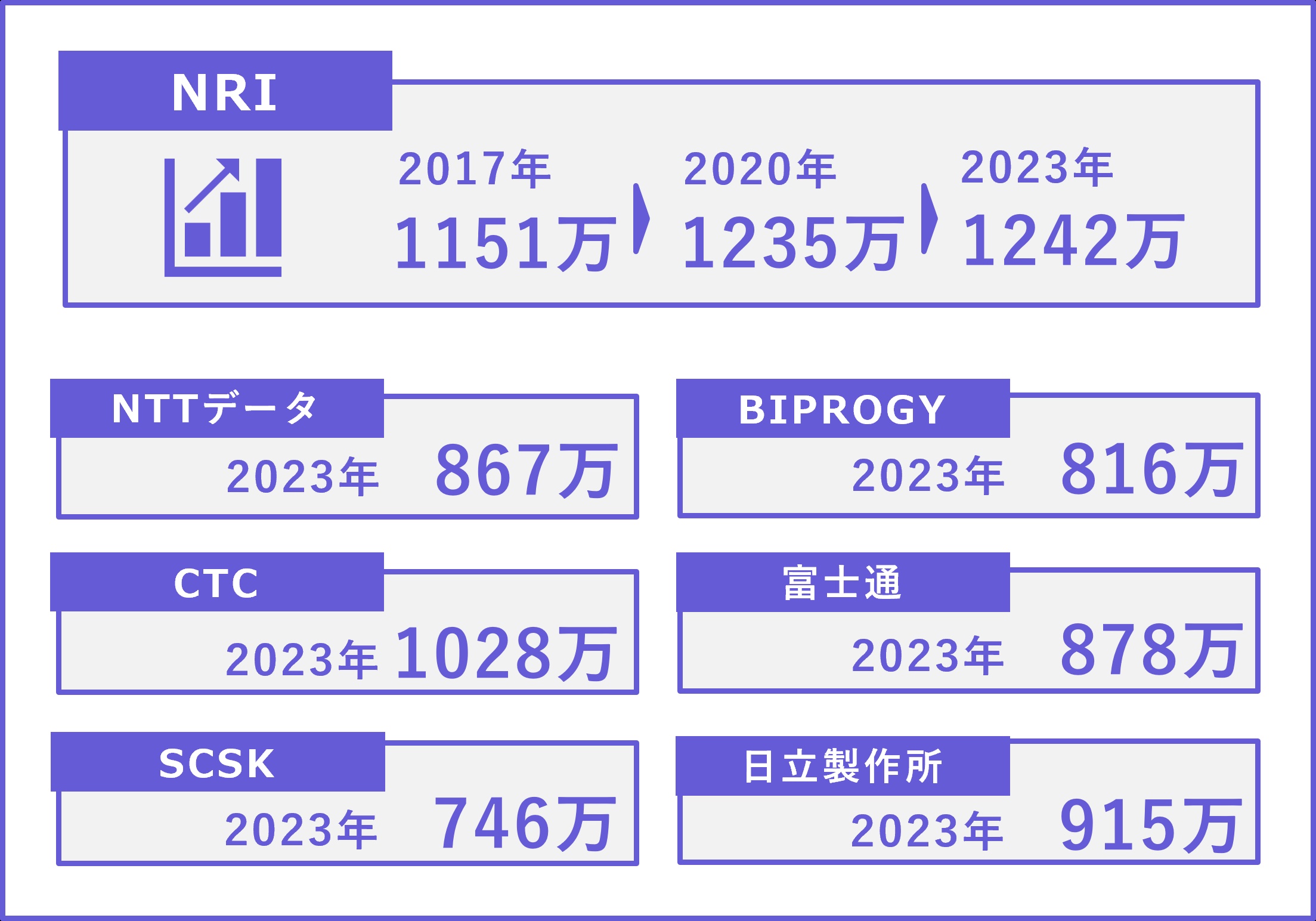

*大手SIer売上上位13社内の順位。